JFのあゆみ

昭和30年代以降、日本経済の高度成長とともに外食市場は高い伸びを続け、昭和40年代半ばには国内の外食産業のチェーン化がはじまりました。外食が産業として本格的な発展の契機となったのは、1969年(昭和44年)の第2次資本自由化であり、外国の外食企業との資本提携あるいは合併会社の誕生によって、日本国内に、ファーストフードやファミリーレストランの業態が続々と登場いたしました。さらに外食マーケットは、モータリゼーションの発達や所得水準の向上、余暇市場の増大など、社会や生活様式の変化を背景に大きく成長いたしました。

昭和48年のオイルショックを契機に行政に働きかけるため、日本フードサービス協会(略称:JF)は、外食産業の業界団体として昭和49年10月18日に設立されました。

JFの前身であるFSCA(Food Service Chain Association=フードサービスチェーン協会)を文京区本郷に設立

(東京都文京区本郷2-3-6聖台ビル2F)

第1回JFアメリカ研修実施

第1回JFヨーロッパ研修実施

JF創立5周年記念式典開催

外食産業ジェフ厚生年金基金設立

協会本部を文京区本郷より銀座へ移転

(東京都中央区銀座8丁目9番地13号)

70年代のオイルショックを乗り越え、80年には市場規模が14兆円に成長。セントラルキッチンの導入やオペレーションマニュアル等の導入により、均一なサービス提供が可能となり、業界の基盤が築かれました。80年代後半には市場は20兆円を超え、百貨店業界を上回る規模にまで成長しました。

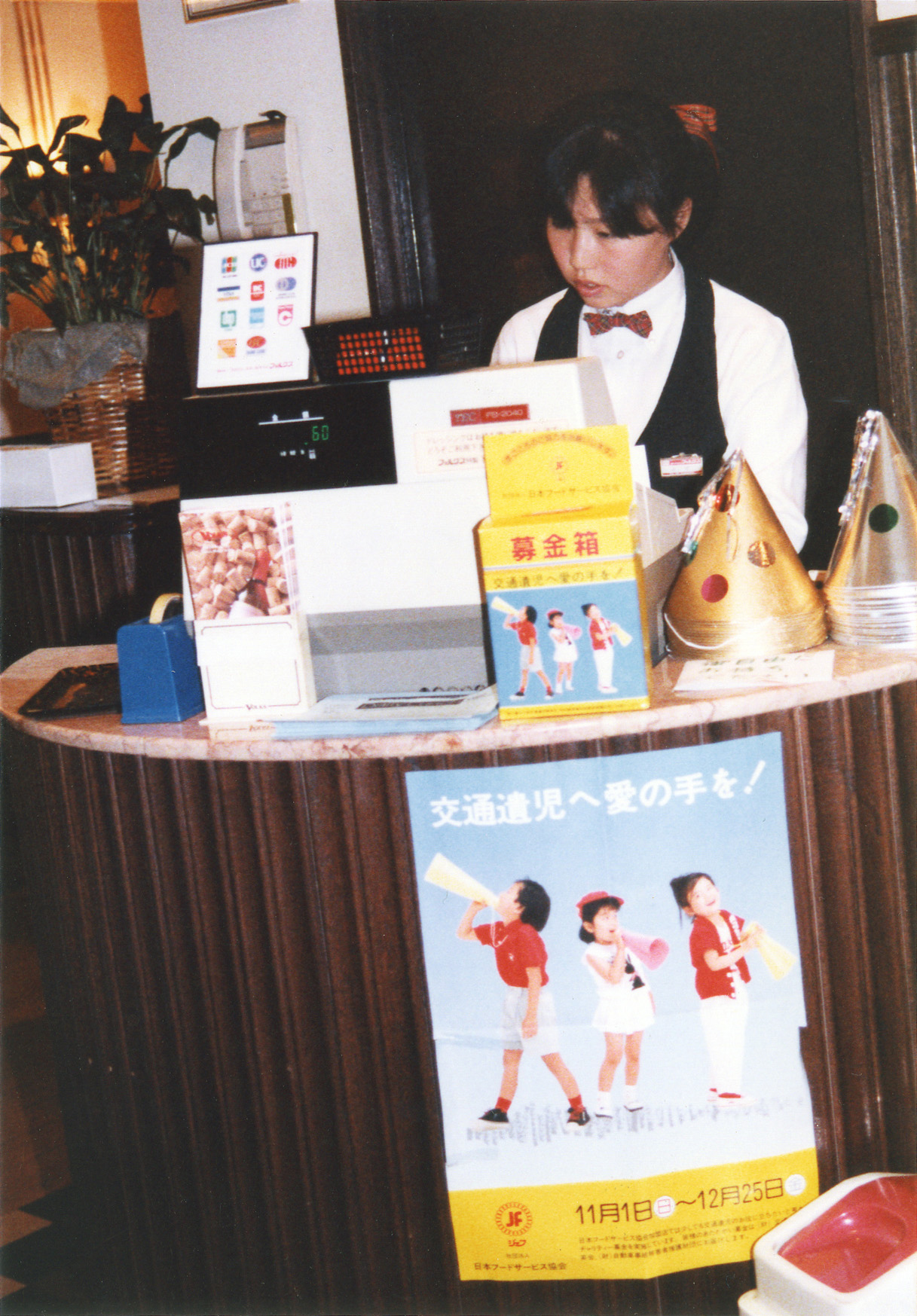

JFは「外食産業ジェフ厚生年金基金」設立の翌年、「東京都外食産業ジェフ健康保険組合」を設立し、会員企業の従業員の福利厚生の充実に取り組み、さらに「ジェフ愛の募金」などを通じ、業界や社会への貢献を推進。84年には日本初の外食産業フェスティバル「ジャパンフードサービスショー」や「外食の日」キャンペーンも開始。活動は多岐にわたり、社会的な認知も高まっていきました。

「東京都外食産業ジェフ健康保険組合」

(現:外食産業ジェフ健康保険組合)設立

立教大学とコーネル大学とのフードサービス・マネジメントスクールを開設

第1回「ジャパンフードサージスショー」開催

JF愛の募金活動を開始(以後毎年会員店舗にて実施)

「社団法人日本フードサービス協会」に改称

農業問題への提言として「外食産業から農業者へのメッセージ」発表

フードサービス国際シンポジウム「PAN-PACIFIC’88」を開催

90年代に入り、バブル崩壊で外食産業の成長は鈍化し、各社は低価格路線への転換が始まる一方、弁当や宅配ピザなど中食市場が拡大。1995年に発生した阪神淡路大震災や、翌年のO-157の流行を受け、「危機管理」や「食の安全」への取り組みが本格化。97年の消費税引き上げ後は、テイクアウトやデリバリーの需要が増加し、健康・安全志向の高まりから有機食材の活用も広まり、社会の変化とともに外食産業の市場も大きく変化していきました。

こうした中、JFは92年に全国共通お食事券を発行する「㈱ジェフグルメカード」を設立、93年には環境問題への行動指針を発表し、社会的役割を拡大。95年の阪神淡路大震災では義援金1億円を寄贈し、同年には「日本フードサービス学会」を設立。96年にはO-157対策として衛生管理と食材安全の徹底を推進いたしました。97年にはJF関連5団体で「JFセンター」を設立し、業界全体の活性化を推進しました。

「外国人雇用に関する外食産業からの提言」を発表

全国共通お食事券の発行を運営する

「㈱ジェフグルメカード」設立

「外食産業の環境問題に関する行動指針」を発表

外食産業市場動向調査開始(以後毎月結果報告書を公表)

阪神大震災の募金活動及び会員各社からの義援金計1億円を寄贈

「日本フードサービス学会」設立

「外食産業の有機農産物に関する基準策定の考え方」を発表

JF5団体が集結した「JFセンター」を浜松町に開設

JF創立25周年記念事業「フードサービス国際フォーラム」開催

21世紀に入りライフスタイルが大きく変化する中、BSEの発生や食品偽装、鳥インフルエンザなど、食の安全を揺るがす問題が相次いて発生しました。一方で「食育」や「スローフード」など新たな価値観が広がり、改めて健康・手作り・本物志向など多様なニーズが生まれ、人々の生活において「食」がいかに大切なものか、外食産業が果たす役割を考える時代に入りました。

JFは2000年にインターネットを活用した食材・食品の情報提供、売り手・買い手をつなげる「JFフーズインフォマート」事業を開始し、BSE問題に対してリスクコミュニケーション活動を展開。03年には「フードサービスバイヤーズ商談会」で農畜水産業との連携を強化。06年以降は飲酒運転防止、08年には食品表示・コンプライアンス強化にも着手。14年には創立40周年を迎えました。

食材・食品の情報提供システム「JFフーズインフォマート」事業の展開をはじめる

パートタイマーへの厚生年金の適用拡大反対集会開催

JFフードサービスバイヤーズ商談会開催

(現在「フードサービスパートナーズ商談会」に改称)

JF創立30周年記念式典・国際シンポジウムを開催

「NPO法人日本食レストラン海外普及推進機構」を設立

取組み

2001年

BSE対策として「牛肉安全」ステッカーの作成・配布

2002年

BSEで打撃を受けた企業に対するBSE債務保証制度を立ち上げる

輸入牛肉の関税緊急措置反対表明

2003~2004年

牛肉生産主要国とのセーフガードに関する緊急会議およびセーフガード発動反対活動

2010年以降、日本の外食産業は口蹄疫や東日本大震災、福島原発事故による風評被害、期限切れ食材や異物混入などにより、食の安全性への信頼が揺らぎました。これを受け、検査体制や規格基準の強化が進み、衛生管理の徹底が求められるようになりました。加えて、アベノミクスによる原材料・人件費の高騰、2014年・2019年の消費増税に伴う軽減税率の導入などが業界に大きな影響を与えました。一方、2013年には「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録され、日本食文化が国際的に高く評価されました。

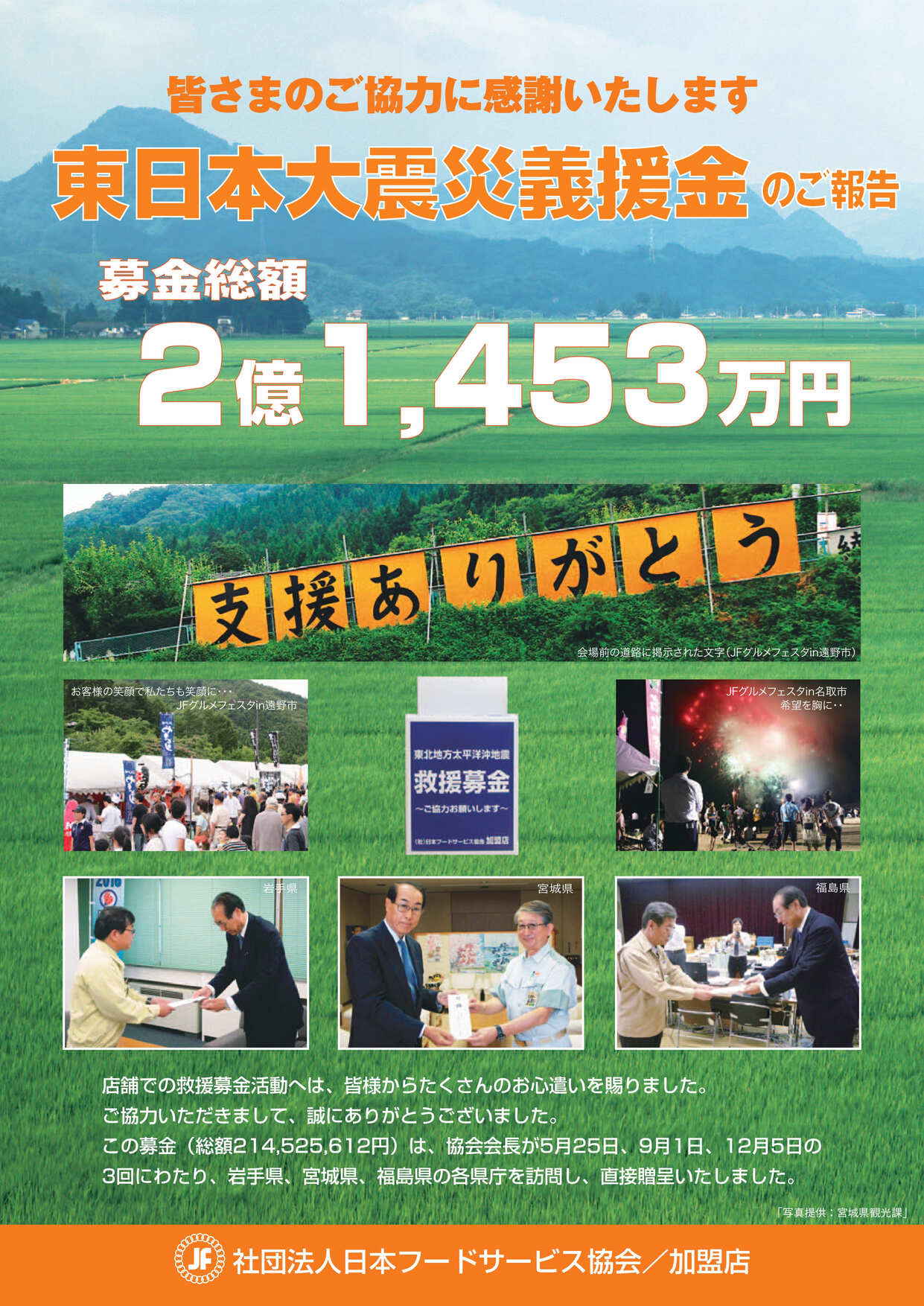

JFは、震災直後から物資提供や炊き出し、募金活動、復興支援イベント開催などを通じて被災地を支援。さらに、特定技能制度の創設による外国人材の戦力化にも取り組むとともに、2019年には協会独自の確定拠出年金制度「JF-DC制度」を創設するなど、人材確保と業界の持続的発展に取り組みました。

東日本大震災の発生に伴い、被災地への物資・食料

及び炊き出し支援、救援募金を実施(義援金:2億1453万円を岩手県・宮城県・福島県に寄贈)

被災地復興支援プロジェクト「ジェフグルメフェスタ」を開催(岩手県遠野市・宮城県名取市)

JF創立40周年記念式典開催

JF創立40周年記念事業として、我が社No.1「社員表彰式」実施

ミラノ国際博覧会の日本館レストランをJFコンソーシアムが運営

入国管理法改正法案の国会成立により、特定技能制度が設けられ、外食産業も対象業種に。

会員企業の福利厚生充実の一環として「JFDC制度」を創設

2020年、国内で初めて新型コロナウイルス感染者が確認され、感染拡大の影響により政府は緊急事態宣言を発令し、外食店舗には営業休止や時短営業の要請が広がりました。その結果、中食やデリバリーの需要が急増する一方、外食産業全体は深刻な打撃を受けました。

こうした状況の中で、JF(日本フードサービス協会)は、コロナ禍での飲食店営業を持続させるための外食業向けの感染症対策ガイドラインを策定しました。業界の危機を乗り越えるため、政府に対して緊急融資や債務保証制度の創設、雇用調整助成金の拡充と時短協力金の実現に取り組み、またこれらの取り組みを通じて、JFは感染拡大防止と飲食店営業の維持・回復を両立させるべく、積極的な支援活動を展開しました。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急融資、

新型コロナウイルス債務保証制度の創設、雇用調整助

成金の拡充、申請簡素化、飲食店に対する協力金などの政策要求を行い、実現。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドラインを作成

立命館大学食マネジメント学部との包括協定に基づくJF産学連携教育プログラムの実施

「JF創立50周年記念式典」開催